Myostatin gilt als eine Art natürliche „Bremse“ des Muskelwachstums. Wer es blockiert, hofft auf mehr Muskelmasse, weniger Abbau und sogar neue Therapieansätze bei Muskelerkrankungen.

Genau hier setzen sogenannte Myostatin-Blocker an: Wirkstoffe, die das Signal von Myostatin unterdrücken oder ganz ausschaltet.

In der Forschung sorgen die Inhibitoren seit Jahren für Schlagzeilen – von Gentherapie-Experimenten über Antikörper bis hin zu Follistatin-basierten Strategien. Doch während manche Studien vielversprechend klingen, bleibt der Durchbruch bislang aus.

Für den Leistungssport sind Myostatin-Blocker ohnehin tabu: Sie stehen auf der WADA-Verbotsliste und gelten als klassische Doping-Substanzen. Gleichzeitig arbeiten Pharmaunternehmen weiter daran, sie für seltene Krankheiten oder Stoffwechselstörungen nutzbar zu machen.

- Was sind Myostatin-Blocker? Substanzen, die das Eiweiß Myostatin hemmen und so Muskelwachstum fördern.

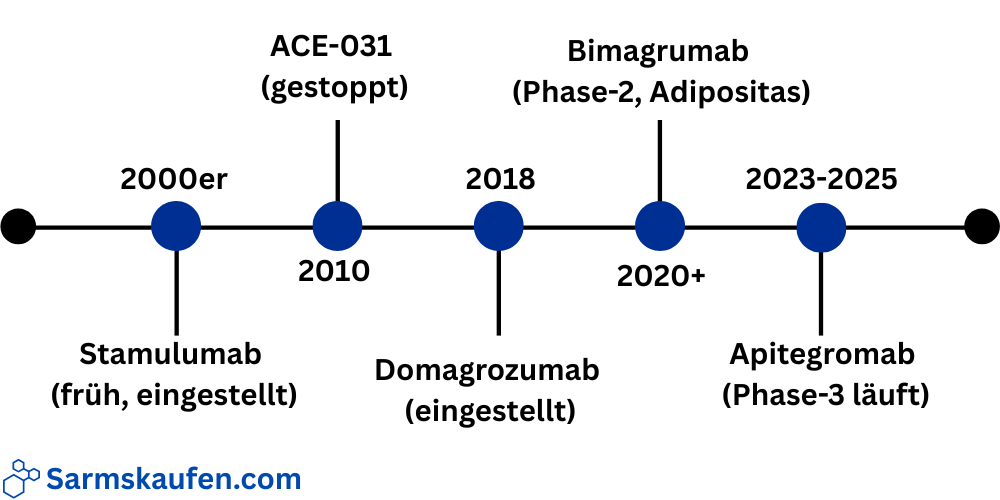

- Beispiele: Stamulumab (MYO-029), ACE-031, Domagrozumab, Bimagrumab, Apitegromab – alle experimentell, nicht frei erhältlich.

- Medizinische Nutzung: Forschung bei Muskelerkrankungen (z. B. Duchenne, SMA) und Adipositas.

- Studienlage: Muskelzuwachs messbar, funktionelle Verbesserungen oft gering; mehrere Kandidaten wegen Nebenwirkungen gestoppt.

- Status 2025: Keine zugelassenen Präparate für gesunde Menschen oder Sport – WADA-Verbotsliste.

- Risiken: Sicherheit unklar, Schwarzmarktprodukte gefährlich und rechtlich problematisch.

Kurz erklärt: Was sind Myostatin-Blocker?

Myostatin-Blocker sind Substanzen, die das Eiweiß Myostatin gezielt hemmen. Normalerweise wirkt Myostatin wie eine Bremse für das Muskelwachstum – es verhindert, dass Muskeln unkontrolliert wachsen.

Wird dieser Mechanismus blockiert, kann die Muskelmasse deutlich zunehmen.

Die Forschung setzt Myostatin-Blocker vor allem bei Muskelerkrankungen ein, etwa Duchenne-Muskeldystrophie oder spinale Muskelatrophie.

Auch in der Adipositas-Therapie werden sie erprobt. Für Sportler oder gesunde Menschen gibt es dagegen keine zugelassenen Anwendungen.

Wie blockiert man Myostatin?

Um die Wirkung von Myostatin zu unterdrücken, hat die Forschung verschiedene Strategien entwickelt.

Im Kern geht es darum, den Signalweg zu stören, der normalerweise den Muskelaufbau hemmt.

Dabei kommen unterschiedliche Ansätze zum Einsatz – von Antikörpern über sogenannte Rezeptorfallen bis hin zu experimentellen Therapien mit Follistatin oder Gentherapie.

Natürliche vs. synthetische Hemmung:

Tabelle nach links/rechts wischen

| Ansatz | Beispiele | Wirksamkeit | Risiken | Status 2025 |

|---|---|---|---|---|

| Natürliche Hemmung | Intensives Training, Ernährung, hormonelle Faktoren | Mild, temporär | Keine spezifischen Nebenwirkungen, Effekte schwach | Praktisch nutzbar, aber nur unterstützend |

| Synthetische Hemmung | Antikörper (z. B. Apitegromab), Rezeptorfallen (ACE-031), Follistatin/Gentherapie | Deutlich stärker, Muskelmasse messbar erhöht | Unerforschte Langzeitfolgen, teils schwere Nebenwirkungen | Klinische Studien, keine Zulassung für gesunde Menschen |

Antikörper gegen (Pro-)Myostatin

Eine der ersten Strategien war es, Antikörper zu entwickeln, die direkt an Myostatin binden und es dadurch unschädlich machen. Das Ziel: Das Protein kann seine „Bremswirkung“ auf den Muskelaufbau nicht mehr entfalten.

Ein frühes Beispiel ist Stamulumab (MYO-029) von Wyeth. In klinischen Studien wurde es bei Patienten mit Muskeldystrophien getestet. Zwar zeigte sich, dass die Substanz sicher und gut verträglich war – doch der gewünschte Effekt blieb aus. Weder Muskelkraft noch -funktion verbesserten sich spürbar. Das Programm wurde eingestellt.

Neuere Entwicklungen setzen nicht nur am reifen Myostatin an, sondern auch an dessen Vorstufen (Pro-Myostatin).

Durch diese gezieltere Hemmung hoffen Forscher, die Wirkung zu verstärken. Ein aktuelles Beispiel ist Apitegromab (SRK-015), das bei spinaler Muskelatrophie erprobt wird und in ersten Studien vielversprechende Ergebnisse gezeigt hat.

Rezeptorfallen (ActRIIB-Decoys & Antikörper)

Myostatin entfaltet seine Wirkung, indem es an den Activin-Rezeptor Typ IIB (ActRIIB) bindet. Wird dieser Rezeptor blockiert, kann Myostatin das Muskelwachstum nicht mehr bremsen.

Genau hier setzen sogenannte Rezeptorfallen und ActRIIB-Antikörper an.

Ein prominentes Beispiel ist ACE-031, ein künstliches Fusionsprotein, das wie ein „Köder“ wirkt: Es fängt Myostatin und verwandte Proteine ab, bevor sie an den Rezeptor binden können.

Erste Studien zeigten deutliche Zuwächse an Muskelmasse – allerdings traten auch Nebenwirkungen wie Nasenbluten und Gefäßveränderungen auf. Das Programm wurde deshalb eingestellt.

Ein anderer Ansatz ist der Antikörper Bimagrumab, der direkt an ActRIIB bindet und so die Myostatin-Signalübertragung blockiert. Spannend: In neueren Studien konnte Bimagrumab nicht nur Muskelmasse erhöhen, sondern auch Fettmasse reduzieren – was es aktuell für die Adipositas-Therapie interessant macht.

Follistatin & Gentherapie-Ansätze

Neben Antikörpern und Rezeptorfallen verfolgt die Forschung auch den Weg über Follistatin – ein körpereigenes Protein, das Myostatin bindet und neutralisiert.

Schon in Tierstudien führte eine erhöhte Follistatin-Produktion zu starkem Muskelwachstum, was das Protein zu einem beliebten Forschungsziel machte.

Einige Ansätze versuchen, Follistatin direkt als Medikament zu verabreichen. Andere setzen auf Gentherapie, bei der die körpereigene Follistatin-Produktion dauerhaft angekurbelt wird. Gerade in Studien zu Muskeldystrophien wurde dieser Ansatz getestet.

Allerdings sind die Ergebnisse gemischt: Zwar konnte die Muskelmasse oft gesteigert werden, doch blieb der funktionelle Nutzen – also echte Verbesserungen in Kraft und Beweglichkeit – häufig hinter den Erwartungen zurück.

Zudem bestehen große Sicherheitsfragen bei Gentherapien, sodass bisher keine breite Zulassung erfolgt ist.

Myostatin Blocker: Klinische Kandidaten & Datenlage

Über die Jahre sind zahlreiche Myostatin-Blocker in die klinische Entwicklung gegangen.

Ziel war fast immer, den Muskelaufbau bei neuromuskulären Erkrankungen wie Muskeldystrophien oder spinaler Muskelatrophie zu fördern – teilweise auch bei Stoffwechselstörungen wie Adipositas.

Das Ergebnis ist ein gemischtes Bild: Viele Substanzen konnten zwar Muskelmasse steigern, doch oft blieben die funktionellen Verbesserungen aus. Einige Kandidaten scheiterten zudem an Nebenwirkungen oder wurden aus strategischen Gründen eingestellt.

Nur wenige Wirkstoffe werden aktuell noch in größeren Studien getestet.

👉 Tabelle nach links/rechts wischen, um alle Werte zu sehen

| Wirkstoff | Ansatz | Zielindikation | Studienergebnisse | Status 2025 |

|---|---|---|---|---|

| Stamulumab (MYO-029) | Antikörper gegen Myostatin | Muskeldystrophien | Gut verträglich, aber kaum Funktionsgewinne | Programm eingestellt |

| ACE-031 | ActRIIB-Rezeptorfalle | Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) | Muskelmasse ↑, aber Nebenwirkungen (z. B. Nasenbluten) | Entwicklung gestoppt |

| Domagrozumab (PF-06252616) | Antikörper gegen Myostatin | DMD | Muskelmasse ↑, keine klinisch relevanten Funktionsgewinne | 2018 eingestellt |

| Bimagrumab | Antikörper gegen ActRIIB | Adipositas, Muskelerkrankungen | Muskelmasse ↑, Fettmasse ↓ (teils in Kombi mit Semaglutid) | Studien laufen weiter |

| Apitegromab (SRK-015) | Antikörper gegen Pro-Myostatin | Spinale Muskelatrophie (SMA) | Motorische Funktionen ↑ in frühen Studien | Phase-3-Studien laufen |

Stamulumab (MYO-029)

Stamulumab, auch bekannt als MYO-029, war der erste Myostatin-Antikörper, der es in klinische Studien geschafft hat.

Entwickelt von Wyeth, sollte er Patienten mit verschiedenen Muskeldystrophien helfen, Muskelkraft und -masse zurückzugewinnen.

Die Ergebnisse fielen jedoch ernüchternd aus: Zwar zeigte Stamulumab ein gutes Sicherheitsprofil, doch die erhofften funktionellen Verbesserungen blieben weitgehend aus. In Phase-I/II-Studien nahmen Patienten zwar teilweise etwas an Muskelmasse zu, aber die Kraft- und Bewegungswerte verbesserten sich nicht entscheidend.

Aufgrund des geringen klinischen Nutzens stellte Wyeth die Weiterentwicklung schließlich ein. Stamulumab gilt heute vor allem als Proof of Concept, dass Myostatin-Blockade im Menschen machbar ist – allerdings ohne den großen Durchbruch, den viele erhofft hatten.

ACE-031 (Rezeptorfalle)

ACE-031 war ein sogenanntes Fusionsprotein, das den ActRIIB-Rezeptor nachahmte. Es wirkte wie eine „Falle“: Myostatin und verwandte Proteine banden sich lieber an ACE-031 als an den echten Rezeptor – und konnten so ihre hemmende Wirkung auf das Muskelwachstum nicht entfalten.

Die ersten klinischen Tests waren vielversprechend. Patienten, insbesondere Kinder mit Duchenne-Muskeldystrophie (DMD), zeigten rasche Zunahmen an Muskelmasse.

Doch bald traten unerwartete Nebenwirkungen auf, darunter Nasenbluten und Gefäßveränderungen (Telangiektasien).

Wegen dieser Sicherheitsbedenken wurde das Programm gestoppt. ACE-031 gilt seither als Beispiel dafür, dass selbst klar messbare Muskelzuwächse nicht automatisch ein sicheres oder funktional sinnvolles Medikament ergeben.

Domagrozumab (PF-06252616)

Domagrozumab, entwickelt von Pfizer, war ein weiterer Antikörper, der direkt gegen Myostatin gerichtet war.

Hauptzielgruppe waren Jungen mit Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) – eine Erkrankung, bei der der Muskelabbau schnell voranschreitet und bisher nur begrenzte Therapieoptionen bestehen.

In frühen Studien zeigte sich zunächst ein Anstieg der Muskelmasse. Doch die entscheidende Phase-2-Studie brachte Ernüchterung: Domagrozumab konnte die Krankheitsprogression nicht signifikant verlangsamen, die funktionellen Verbesserungen blieben aus.

2018 zog Pfizer daher die Reißleine und stellte das gesamte Entwicklungsprogramm ein. Domagrozumab wird heute oft als Beispiel genannt, wie schwer es ist, Muskelzuwachs in echte klinische Vorteile zu übersetzen.

Bimagrumab

Bimagrumab ist ein monoklonaler Antikörper, der den ActRIIB-Rezeptor blockiert – also genau dort ansetzt, wo Myostatin seine Wirkung entfaltet.

Entwickelt wurde er ursprünglich zur Behandlung von Muskelerkrankungen wie sarkopenischer Adipositas oder Muskeldystrophien.

In Studien zeigte sich ein bemerkenswertes Muster: Patienten bauten Muskelmasse auf, während gleichzeitig die Fettmasse abnahm. Besonders spannend war eine aktuelle Untersuchung, in der Bimagrumab in Kombination mit Semaglutid getestet wurde.

Dabei konnten Patienten nicht nur deutlich Gewicht verlieren, sondern auch ihre fettfreie Masse erhalten – ein Vorteil gegenüber klassischen Abnehmtherapien.

Obwohl die Daten vielversprechend sind, ist Bimagrumab bislang nicht zugelassen.

Die Forschung läuft weiter, mit einem Fokus auf Adipositas und Stoffwechselerkrankungen, weniger auf reinen Muskelaufbau (Bimagrumab Studie).

Apitegromab (SRK-015)

Apitegromab, entwickelt von Scholar Rock, verfolgt einen besonderen Ansatz:

Statt reifes Myostatin zu blockieren, bindet der Antikörper bereits an die Vorstufe (Pro-Myostatin). Dadurch soll verhindert werden, dass das aktive Myostatin überhaupt erst gebildet wird.

Im Fokus steht die Behandlung von spinaler Muskelatrophie (SMA), einer schweren neuromuskulären Erkrankung.

Erste Phase-2-Studien lieferten ermutigende Ergebnisse: Patienten zeigten Verbesserungen in motorischen Funktionen, die über das hinausgingen, was mit Standardtherapien erreicht wird.

Aktuell laufen Phase-3-Studien (z. B. SAPPHIRE-Programm), um Wirksamkeit und Sicherheit im größeren Maßstab zu prüfen.

Sollte Apitegromab den Durchbruch schaffen, wäre es der erste Myostatin-Blocker mit einer klaren Indikation und einem echten klinischen Nutzen.

Risiken, Limitationen & warum Muskel ≠ Funktion

Auf den ersten Blick wirken Myostatin-Blocker wie ein logischer Schlüssel zum Muskelaufbau: Bremse lösen, Muskeln wachsen lassen.

Doch die Realität ist komplexer.

Viele klinische Studien zeigen zwar mehr Muskelmasse, aber eben keine entsprechend besseren Funktionen – also keine deutlichen Fortschritte bei Kraft, Beweglichkeit oder Alltagsfähigkeiten.

Hinzu kommen Sicherheitsfragen. Kandidaten wie ACE-031 mussten wegen Gefäßveränderungen gestoppt werden, und auch andere Substanzen sorgten für unerwartete Nebenwirkungen. Selbst wenn die reine Muskelmasse steigt, bleibt unklar, ob diese Muskeln wirklich leistungsfähig und gesund sind.

Das größte Risiko: falsche Erwartungen. Myostatin-Blocker sind kein „schneller Muskel-Booster“, sondern hochspezialisierte Medikamente in der Erprobung – mit Chancen, aber auch klaren Grenzen.

Recht & Doping

Auch wenn viele Myostatin-Blocker noch in der klinischen Forschung stecken, ist ihre Verwendung im Sport streng verboten. Die WADA (World Anti-Doping Agency) listet Myostatin-Inhibitoren seit Jahren eindeutig in den verbotenen Substanzklassen.

Dazu zählen sowohl Antikörper als auch Rezeptorfallen oder Follistatin-basierte Therapien.

Für Athleten bedeutet das: Schon der Besitz oder Gebrauch kann als Dopingverstoß gewertet werden – mit allen Konsequenzen wie Sperren, Aberkennung von Titeln und Imageschäden.

Rein rechtlich sind Myostatin-Blocker für den normalen Muskelaufbau nicht zugelassen. Zulassungen werden aktuell nur im Rahmen von klinischen Studien oder für spezielle Krankheitsbilder geprüft.

Wer solche Substanzen auf dem Schwarzmarkt kauft, bewegt sich also nicht nur im rechtlichen Graubereich, sondern geht auch erhebliche Gesundheitsrisiken ein.

Myostatin Blocker: Hoffnungsträger oder überschätzter Muskel-Booster?

Myostatin-Blocker faszinieren Forscher und Sportler gleichermaßen – doch zwischen Theorie und Praxis klafft eine große Lücke. Ja, es gibt beeindruckende Muskelzuwächse in Studien, aber echte funktionelle Verbesserungen bleiben oft aus.

Manche Projekte wie ACE-031 oder Domagrozumab mussten wegen Sicherheitsproblemen gestoppt werden, andere wie Apitegromab geben vorsichtigen Grund zur Hoffnung.

Für die Medizin könnten Myostatin-Inhibitoren langfristig ein Baustein bei seltenen Muskelerkrankungen oder Stoffwechselstörungen werden.

Für Bodybuilder oder Sportler bleiben sie dagegen unerreichbar – und sind zugleich streng verboten.

FAQ zu Myostatin-Blockern

Nein. Aktuell sind Myostatin-Blocker nur in klinischen Studien verfügbar, etwa bei Muskelerkrankungen oder Adipositas. Für gesunde Menschen gibt es keine zugelassenen Präparate.

Die meisten Substanzen steigern zwar die Muskelmasse, aber nicht zuverlässig die Muskelkraft oder Beweglichkeit. Zudem traten bei einigen Kandidaten unerwartete Nebenwirkungen auf, was Studienabbrüche notwendig machte.

Nein. Alle bekannten Myostatin-Inhibitoren stehen auf der WADA-Verbotsliste und gelten als Doping. Schon der Besitz kann zu Sperren und Strafen führen.

Ja, intensive Trainingseinheiten und bestimmte Ernährungsfaktoren können die Myostatin-Spiegel vorübergehend senken. Diese Effekte sind jedoch deutlich schwächer als eine pharmakologische Blockade.

Hey! Meine Name ist Steffen. Ich bin einer der 4 Gründer von Sarmskaufen.com, Anfang 30 und trainiere seit knapp 10 Jahren. 8 Jahre Bodybuilding und die letzten 2 Jahre Crossfit. Da auch ich nach ein paar Jahren Bodybuilding gefühlt mein Limit erreicht hatte, wollte ich mit SARMs genau dieses brechen. Durch intensive Recherche und Empfehlungen bin ich letztendlich bei sogenannten SARMs Alternativen gelandet. Warum ich die Alternativen vorzog? Erfahre es in unserem Sarms-Ratgeber!